Даурен Кастеев: Художнику важна вера в себя

Романтик исторической эпохи Даурен Кастеев - на редкость востребованный в Казахстане молодой живописец. Рассудительность и внешнее благополучие художника-эстета скрывают беспокойное, благородное сердце искателя гармонии и красоты в далеком мире предков

Даурен, тематика ваших работ в основном историческая. Вы современный человек, чем вас привлекает история - батыры, битвы с джунгарами? Искусствоведы склоняются к тому, что…

(смеется) Да-да, часто слышу: сколько можно? Нельзя до бесконечности воспевать батыров, ханов, султанов! Всем кажется, что данная тема заезжена, и художникам не стоит к ней обращаться. Как художник-профессионал скажу так: историческую тему стараюсь исполнить в свободном видении и самовыражении, то есть максимально созвучно своему стилю, колориту, композиции. Задача выразить заказную тему как хочу мне нравится; интересует философия, мировоззрение, наслаждаюсь эстетической стороной. Эмоциональное воздействие в живописи первично. Например, в работе «Мысли о доме» взят эмоциональный аспект, речь не о конкретной исторической личности. Мой персонаж - собирательный образ батыра, возвращающегося из военного похода домой. Ночью в горах герой вспоминает у костра родной аул, близких, все пережитое.

Однажды в интервью вы заявили: главное для художника - иметь возможность, не бедствуя, работать и творчески расти. Вы по-прежнему так думаете?

Да, финансовая безопасность расслабляет, открывает возможность для творческих поисков, экспериментов. Пишу так, чтобы не стыдно было, всю душу вкладываю, в процессе сам получаю удовольствие. До сих пор задаю себе вопрос: что такое «чистое» творчество, и как расценивать работу, исполняемую для заказчика? Мой основной заработок – заказные картины, хотя такое творчество нестабильно, заказы непостоянны. Я не бедствую, но сейчас стало сложнее: расходы растут. Бывает, денег не хватает, приходится выкручиваться. У меня четверо детей, мы с супругой решили учить их в Испании. Уже год, как живу на две страны: хочется быть рядом с детьми, но и без Казахстана жизни себе не представляю. К сожалению, меценатство в Казахстане не развито, коллекционеров катастрофически мало. Благодарен Всевышнему, что есть люди, которые хоть иногда что-то заказывают, и я могу спокойно заниматься творческой реализацией, не растрачивая энергию на мысли о хлебе насущном.

У вас есть любимые работы? Если да, что хотели донести до зрителя?

Люблю одну из последних работ - «Беciк жерi», в ней сквозит мой интерес к этнике, аллегории, философии. В работе над мифологическим образом молодой женщины в кимешеке, укачивающей ребенка в люльке-луне, я прочувствовал момент здесь и сейчас.

В эскизе аллегоричной «Урджарской жрицы» (название по месту археологической находки) есть и реализм, и мифология. Тема звериного стиля сакской культуры вдохновила на создание образа жрицы-целительницы в этническом головном уборе с папоротником в руках.

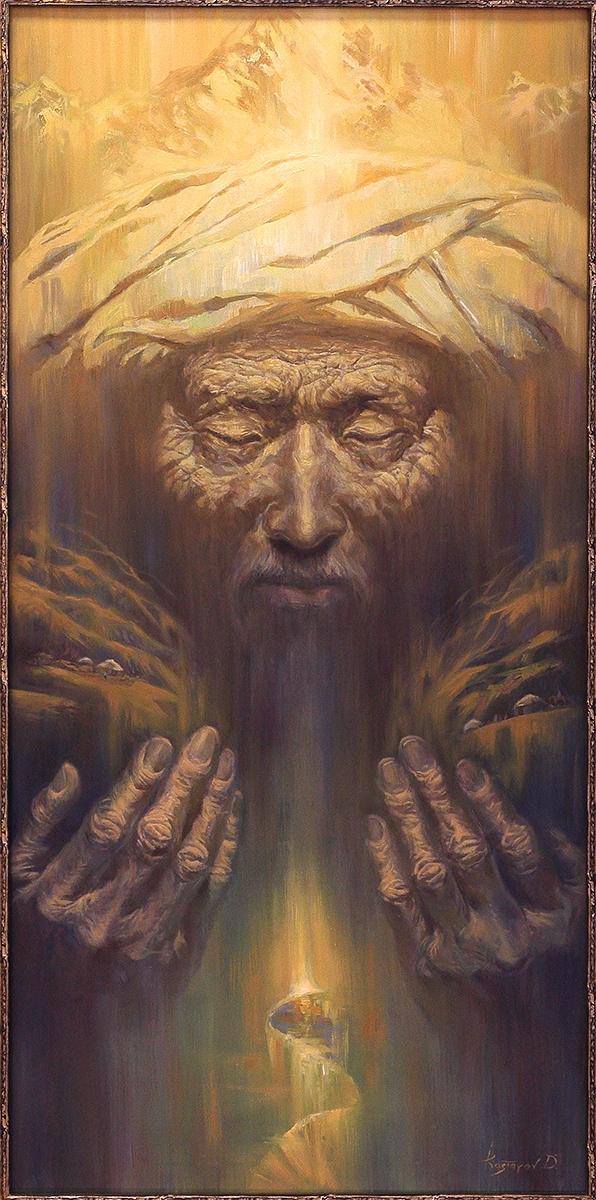

В образе старца, благословляющего будущие поколения - символ наших предков-аруахов. Мне долго не удавалось завершить работу «Бата», пока не отправился в поездку по святым местам.

Вы внук Абылхана Кастеева, это повлияло на ваш выбор заняться живописью?

Конечно, повлияло. С детства слышал, что должен быть достоин своего знаменитого деда, хотя родители никогда меня не вынуждали. Подсознательно я всегда был уверен, что обязательно приду к живописи. С 4-5 лет было ясно, что зерно таланта мне передалось, и путь предопределен. Я мечтал стать художником, картины дедушки вдохновляли теплом, красотой, любовью к людям, народу, земле. А в юности, студентом Академии Жургенова, 1997-2001, я научился игре на гитаре и создал группу а-ля арт-рок, сочинял музыкальные композиции и получал от своей музыки невероятное удовольствие. Когда однажды наши инструменты украли, решил: это знак не расставаться с кистью! (смеется)

Вы носитель громкой в Казахстане фамилии. Имя деда на вас работает?

Фамилия, безусловно, помогает. Как минимум, это бренд, марку Абылхана Кастеева держу как могу, как умею. В детские годы во время учебы было ощущение, что меня принижают. Отношусь к этому нормально: если принижают, докажи обратное. Не обращая внимания, делал свое дело, это закалило характер.

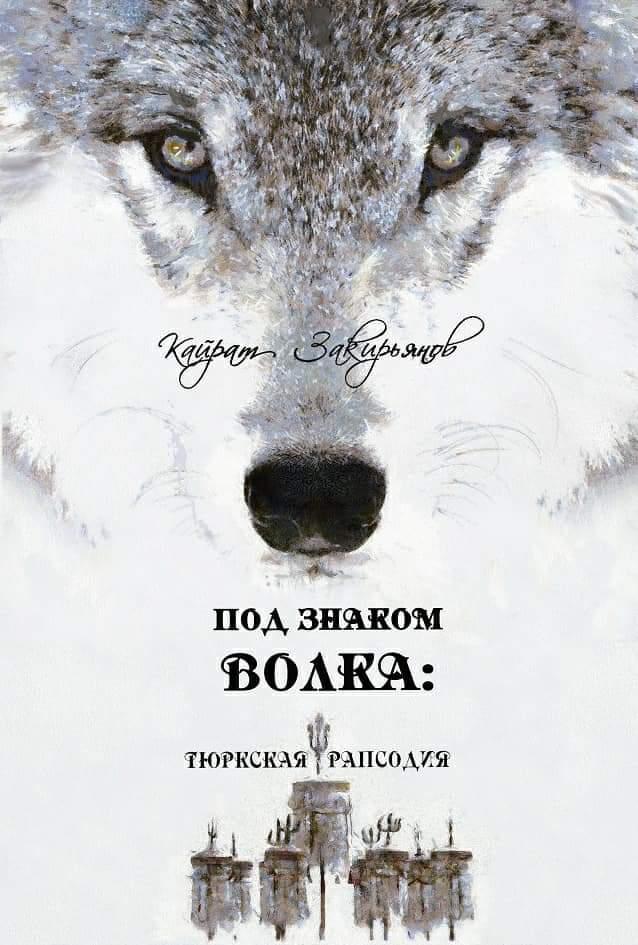

Большую часть своей деятельности вы посвятили книжной иллюстрации. Что она вам дает как живописцу?

В станковую живопись я пришел поздно. До этого пятнадцать лет работал в книжной иллюстрации. Жалею, что не начал раньше параллельно заниматься. Не то, чтобы зря время тратил. Опыт дал многое - большое терпение, усидчивость, особое видение, способность размышлять сюжетно. Любовь к детализации в живописи тоже пришла из книжной иллюстрации, к тому же я поклонник прерафаэлитов.

Расскажите о своем творчестве в книжной иллюстрации.

Получилось само собой. Художнику очень важна вера в себя, чем ее больше, тем он более действенный, не стоит на месте. В 2001 году я окончил монументальную живопись в Академии Жургенова, но уже в 90-х, когда в стране разруха, полной уверенности не было. Сомневался: нужно ли мне это, и вообще обществу? На вопрос: когда закончишь, чем будешь заниматься? – отшучивался: картошкой торговать! Человеку в любой сфере деятельности, чтобы не застрять, важно ощущение нужности в обществе. Конечно, есть художники, для которых «кому это нужно?» - не главное. Они рисуют просто потому, что по-другому дышать, существовать не могут, и это восхищает.

Как-то меня попросили сделать обложку для детского журнала «Айголек». Попробовал, все были в восторге, ну и пошло. Со временем росла уверенность в себе, людям нравилось то, что я делал. В качестве художника-иллюстратора сотрудничал с детскими журналами, издательствами, проиллюстрировал более десятка детских книг. У меня огромное количество книжной иллюстрации, самый крупный проект «Сказки Андерсена» продолжался больше года.

Через несколько лет, когда книгу переиздавали, я смешал техники традиционной живописи с возможностями цифрового искусства. В результате получилась авторская digital art смешанная техника. Не считаю ее каким-то супер ноу хау, но в Лондоне пару digital art работ купили. На конкурсе книжных иллюстраций «OPEN EURASIAN» Международного фестиваля в Стокгольме, 2017, занял второе место.

Что более трудоемко по энергозатратам – книжная иллюстрация или живопись?

Зависит от работы, над книжной иллюстрацией порой мучаешься, тебе не нравится, помногу раз переделываешь. А в живописи - бах, вдохновение, - и огромную работу «Кулагер» я написал за три дня! Конечно, не всегда так, иную работу пишешь по три - четыре месяца.

Расскажите о победах на международных конкурсах.

Есть победы, я им очень рад, но признанным себя не считаю, как художник стараюсь раскрыться. Конкурсы в целом вещь полезная, помогают оценить, показать себя и Казахстан - что вообще такая страна существует (смеется). В 2016 году на республиканском конкурсе «Бабалар аңсаған Тәуелсіздік» (Независимость, завещанная предками) - 130 участников, огромное финансовое вознаграждение - взял Гран-при за триптих «Великое бедствие/Ақтабан шұбырынды».

Что, по-вашему, необходимо для популяризации казахстанского современного искусства внутри страны и за рубежом?

Как любому художнику, хочется заявить о себе здесь и на глобальном уровне, но я не арт-менеджер, чтобы рекламировать, продвигать. Брать на себя миссию: посмотрите, я гений! - неэффективно. Цель, что мы есть, существуем, - заявляет в проекте арт-менеджер. Скажем, берёт группу наших художников – 10, 20 или 30 - и показывает миру. И, если сойдутся звезды, хотя бы один выстрелит, сделает что-то реально невероятное, ярко заявит о себе, как певец Димаш. Дай Бог, чтобы чудо случилось при жизни художника (смеется).

Но, чтобы иметь внутри страны и за рубежом то, что хотим, должна быть проделана большая работа. Нужна конкретная государственная программа, задействованная не как разовый проект - сделали, отчитались, и все заглохло. Надо созвать арт-менеджеров, искусствоведов, художников, все продумать, выстроить план, ежегодно выделять бюджет под определенные арт-проекты – биеннале, ярмарки и так далее. Без государственной поддержки арт-институций не получится. Сами знаете, как у нас всё делается. Если мы иногда на мировых площадках себя позорим, что уж говорить о внутренних больших программах? Вокруг тех же биеннале сколько шума было: то люди не могли дождаться своих работ назад, то что-то еще…

При нынешней экономической политике положение изобразительного искусства таково, что его вытесняют из страны. Что это: дефицит средств или культуры?

Думаю, и то, и другое, но прежде всего, плачевное экономическое состояние. Процент тех, кто интересуется и может приобрести произведения искусства действующего большого художника, очень мал. За тридцать лет более или менее самодостаточный средний класс так и не вырос, народ в стране выживает. А почему выживает? Это риторический вопрос. Можно сослаться на то, что сами виноваты: каков народ, таковы правители, – не берем на себя ответственность, держимся подальше от политики, пассивны, не защищаем себя, не боремся за свои права. Думаю, чем больше художников возьмутся за актуальные темы современности о том, что у народа накипело, тем лучше. Я пока не готов, да и не секрет: года три-четыре назад приходили люди и снимали с выставки работы с острой политической тематикой.

Честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос, но верю, мало-помалу самосознание людей меняется, в нужный момент общая духовная пассионарная сила вырвется наружу, и начнется культурное возрождение, высвободится энергия, появится интерес к искусству, театру, музыке. Уверенный в завтрашнем дне, экономически стабильный средний класс будет охотно покупать живопись. Зритель сам вырастет в культурном плане.

Спасибо за интервью.

Дина Дуспулова, арт-эксперт

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook